Vos croyances deviennent vos pensées

Vos pensées deviennent vos mots

Vos mots deviennent vos actions

Vos actions deviennent vos habitudes

Vos habitudes deviennent vos valeurs

Vos valeurs deviennent votre destinéeGandhi

Le voyage de Trice : Le Pays Drouais

Lac d’Ecluzelles

Par une chaude journée de fin d’été, j’ai proposé à mon ami Jean-Pierre, une ballade en Pays Drouais. Cette fois-ci, une fois n’est pas coutume, la ballade ne concernait pas le chemin de fer, mais bon, il y en a toujours un qui traîne quelque par, car Jean-Pierre n’a pas de voiture, donc forcément il y a toujours un train pour l’emmener en escapade.

Je l’ai attendu à la gare de Marchezais, moi étant venu en voiture, car le lac est loin de la gare.

Situé dans la vallée de l’Eure au sud de Dreux, d’une superficie de 120 ha et de 5,5 km de circonférence, le plan d’eau fait le bonheur des promeneurs, des pêcheurs et des amateurs de voile.

Plus grand plan d’eau d’Eure-et-Loire avec ses 100 hectares, ce site était dans les années 1960 une ancienne ballastière. Dans les années 1970, ici, circulaient des barges chargées de granulats exploités dans la carrière transformée en plan d’eau.

Mais c’est surtout l’endroit idéal pour apprendre à reconnaître les oiseaux d’eau. Foulques macroules, canards colverts et grèbes huppés y sont en abondance toute l’année.

Vous pourrez les voir changer de comportement et de plumage au cours des saisons. Allez aussi découvrir l’observatoire sans oublier auparavant de jeter un œil sur le panneau qui se trouve à l’entrée du chemin.

Vous y verrez représenter les principales espèces d’oiseaux. Pour l’ornithologue assidu, le plan d’eau d’Écluzelles révèle parfois des heureuses surprises. Ainsi, le balbuzard pêcheur ou le garrot à œil d’or par exemple y montrent parfois le bout de leur bec.

Le voyage de Trice : Le Bas-Poitou

Nieul-sur-l’autise

Altitude 58 m. Nieul-sur l’Autise trône majestueusement dans son écrin de verdure, au cœur du marais poitevin. calme et reposante, ou pousse Kiwi, et raisin en pleine ville, un régal !

Abbaye royal Saint-Vincent

Protégée fièrement par Aliénor d’Aquitaine, l’abbaye témoigne encore du rayonnement spirituel et de l’effervescence économique du Bas Poitou au Moyen-âge. Un joyau d’histoire.

Fondée en 1068 par Ayraud Gadessenier, seigneur de Vouvant. Elle accueillit initialement une communauté de chanoines réguliers de saint Augustin appartenant à la congrégation des génovéfains.

Ils sont chargés d’assainir le marais poitevin. Déclarée abbaye royale en 1141 par le roi Louis VII, époux d’Aliénor d’Aquitaine depuis 1137, l’ensemble fut largement ruiné par les guerres de religion.

On doit en partie sa sauvegarde et sa restauration à Prosper Mérimée, impressionné par ce qui restait de l’ensemble «roman poitevin». La mère d’Aliénor d’Aquitaine, Aénor de Châtellerault, duchesse d’Aquitaine y est inhumée.

Airaud Gassedenier, seigneur de Vouvant, fait don pour le salut de son âme, d’un domaine à des chanoines : c’est l’origine de l’abbaye, dont la construction débute aussitôt.

Sa puissance s’affirme au début du XIIIe siècle avec l’abbé Pierre II, qui s’unit avec les religieux de Maillezais, L’Absie, St-Maixent et St-Michel-en-Herbe pour drainer et assécher l’insalubre golfe des Pictons et le conquérir sur la mer.

Le marais poitevin est né. Les Guerres de Religion mettent à mal l’ensemble des bâtiments, relevés dans la première moitié du XVIIe siècle par l’abbé Pierre Brisson qui, à nouveau, fait prospérer la maison des chanoines.

Mais la nomination de l’abbé Balthasar de la Vrillière, en 1698, marque la fin de l’abbaye.

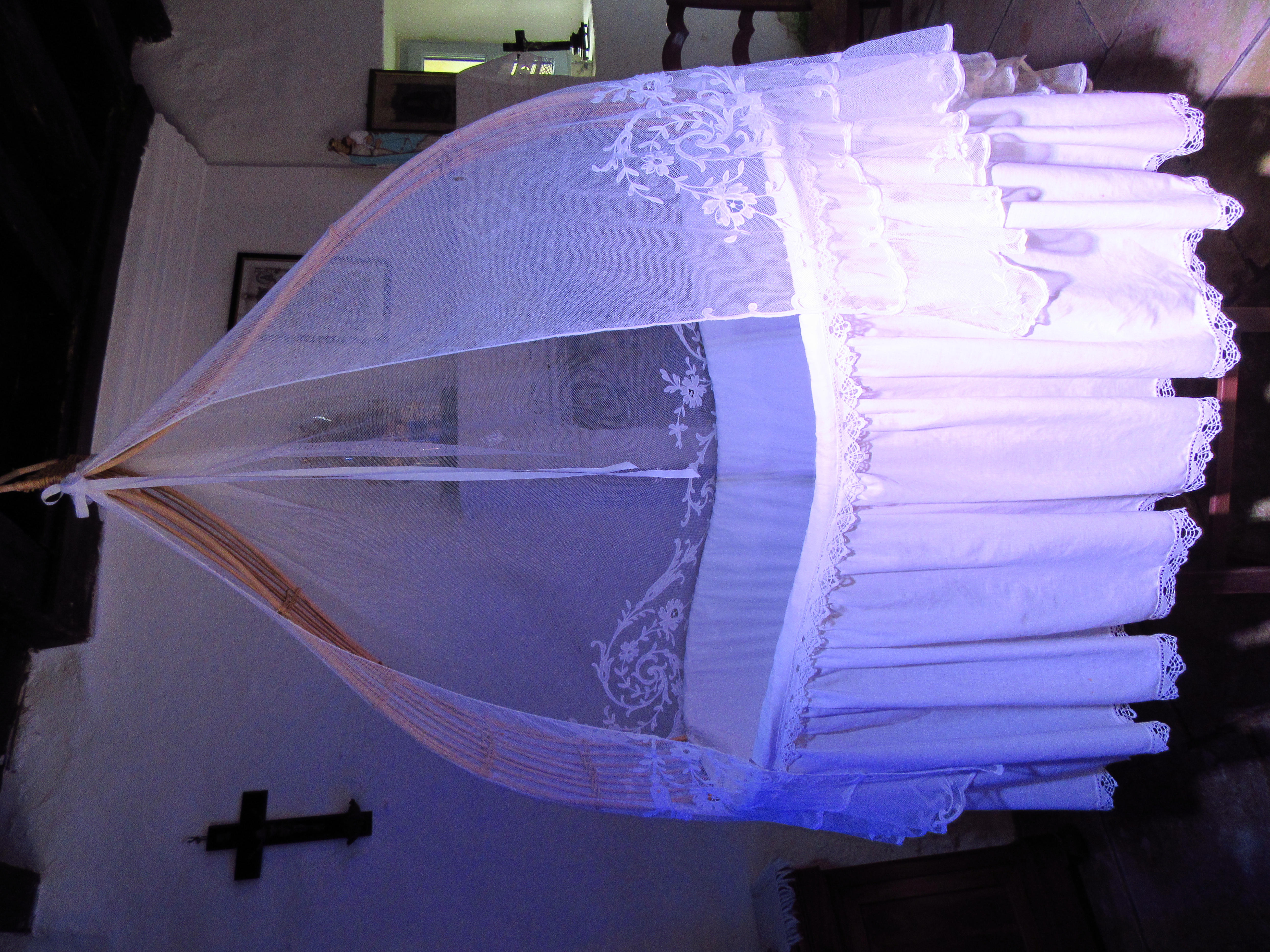

Le dortoir.

Tous les chanoines couchent dans le dortoir commun. Seul le chapelain, cause de sa charge paroissiale, et le chambrier disposent d’une chambre particulière accordée par l’abbé.

À partir du XVe siècle, la volonté papale s’affirme progressivement ; elle influe alors directement sur les nominations, parfois même pour un simple chanoine, comme Regnaud de Meules, choisi en 1465 par le pape Paul II lui-même.

Dans la deuxième moitié du XVI siècle, ces nominations mettent à la tête de l’abbaye une famille renommée : les Plessis de Richelieu. René est nommé abbé en 1564 ; Jacques, l’oncle du futur évêque de Luçon, lui succède en 1580

Le cloître

Les processions entre le cloître et l’église scandent chaque jour la vie des chanoine : silence et prière sont de rigueur pendant ces lents déplacements. Selon la Règle, on admet dans le cloître « que des laïcs de vie honnête et les seigneurs temporels ».

Dès le XIe siècle, ces derniers , par d’abondants présents, participent à l’essor de l’abbaye. Ainsi en 1076, guillaume VIII, comte de Poitou et duc d’Aquitaine, confirme la fondation du monastère en octroyant à nouveau des terres aux chanoines.

Au XIIe siècle, sa petite-fille fait d’avantage. La reine Aliénor d’Aquitaine, dont la mère reposait près de la salle capitulaire, leur obtient des dotations et des privilèges supplémentaires.

À sa demande, son époux, Louis VII, prend directement sous sa protection l’abbaye Saint-Vincent, qui devient abbaye royale en 1141

La salle capitulaire

En 1139, le concile de Latran place les chanoines de Nieul sous l’autorité de la Règle de Saint-Augustin, un ensemble de textes qui préconisent la pauvreté individuelle, dans un esprit de charité et d’unité.

Chaque matin, après la messe de Prime, un frère sonne le début du chapitre. L’abbé s’assoit à l’est, au milieu du banc de pierre, et les chanoines prennent place autour de lui.

Ils écoutent d’abord la lecture de la Règle et son commentaire ; l’abbé indique ensuite le déroulement de l’office du lendemain et les tâches de la journée. Après l’office des vêpres, vers 17 heures, on s’y rassemble une dernière fois pour une lecture de piété avant le repas léger du soir.

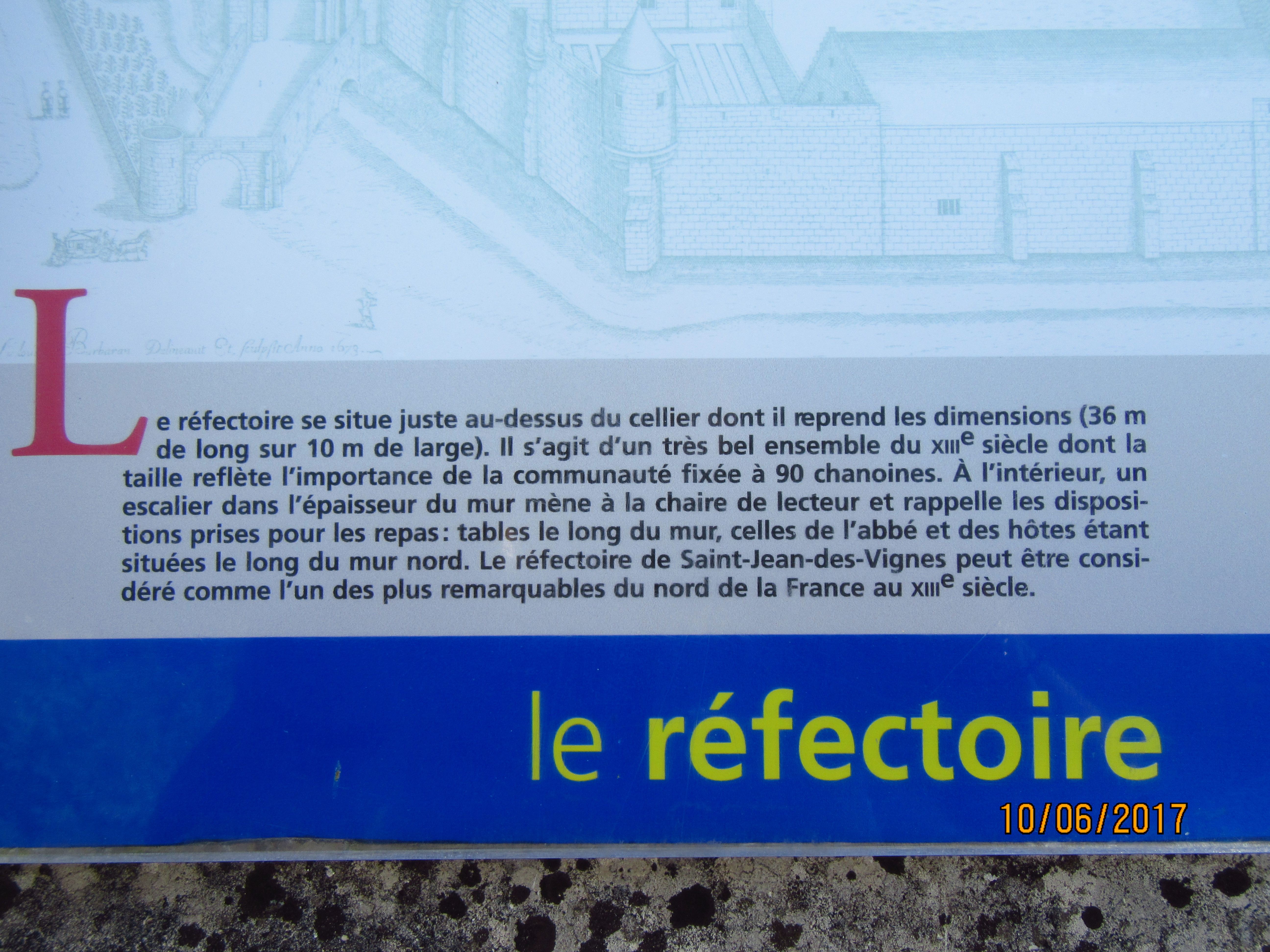

Le réfectoire

Après les ablutions au lavabo jouxtant la porte d‘entrée, sous la galerie, les chanoines entrent en silence dans le réfectoire, gagnent leur place et attendent, debout, l’arrivée de l’abbé.

La lecture d’un passage des Saintes Écritures accompagne le repas, pris dans un silence absolu.

Dans sa période la plus florissante, aux XIIe et XIIIe siècles, l’abbaye compte une vingtaine de chanoines. Pourtant, après les Guerres de Religion, en 1617, il ne s’y trouve plus que cinq religieux résidant : le prieur, le chambrier, le sacristain, l’aumônier et un novice.

Les chanoines et leur abbé tirent l’essentiel de leurs revenus de la mense, un ensemble de terres et de marais offerts à l’abbaye, qu’ils possèdent en commun et dont ils conservent les droits féodaux : les habitants ont ainsi obligation de faire cuire leur pain dans le four de la seigneurie de La Motte, propriété des chanoines.

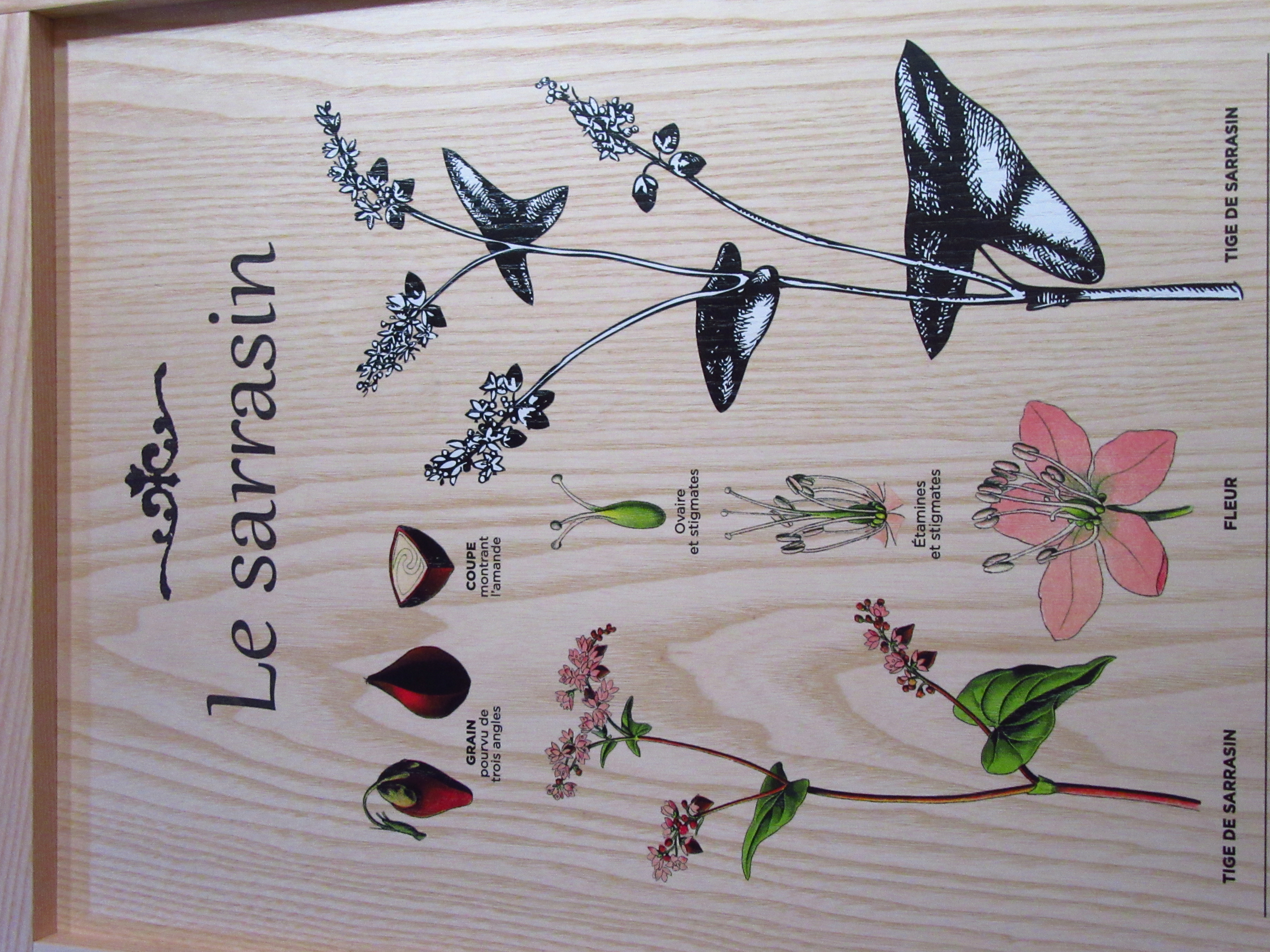

La Maison de la Meunerie

Située dans un cadre verdoyant et rafraîchissant, la Maison de la Meunerie est consacré aux savoir faire traditionnels.

Le voyage de Trice: La Haute-Normandie

Chemin de fer de la vallée de l’Eure

La ligne de Rouen à Orléans est inaugurée en 1885 par la Compagnie du chemin de fer de Rouen à Orléans. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ferme le trafic voyageurs en 1950 et l’exploitation de la ligne en 1989.

Quelques années plus tard, une équipe de bénévoles obtient l’autorisation de remettre en état un tronçon, entre Breuilpont et La Croix-Saint-Leufroy, pour y faire circuler un train touristique.

En 1993, ils créent l’association du Chemin de fer de la vallée de l’Eure et débutent les travaux de rénovation de la voie et de remise en état de matériels roulants. Trois années plus tard, le 1er novembre 1996, l’association inaugure les installations en y faisant circuler un premier train touristique.

N’ayant pu organiser le voyage par le train et le car pour pouvoir arriver à l’heure pour le départ du train touristique, j’ai donc pris la voiture pour aller chercher mon ami Jean-Pierre à la gare de Vernon, lui arrivant par le train.

Je connaissais déjà l’autre partie de la ligne du train touristique, mais il me manquer celui-ci, et ce fut une joie de proposé à Jean-Pierre cette ballade, qu’il ne refusa pas. Toujours prêt à partir à la moindre occasion !

Nous avons eu un temps splendide, et en plus, il y avait un marché de produits régionaux, nous avons donc fait quelques bons achats avant de repartir chez moi ou attendais un bon café au calva pour clôturer cette belle journée !

Le voyage de Trice : Le Soissonnais

Soissons

Soissons est historiquement connue pour avoir été la première capitale de la France. Elle est surnommée « la cité du Vase ». L’altitude maximale est de 130 m.

Le Soissonnais

Le Soissonnais ou Soissonnois, est une région naturelle de France, située au cœur du Bassin Parisien. Au-delà de ses caractéristiques géographiques et géologiques, le Soissonnais est marqué par une architecture typique forte et riche, celle de la pierre de taille et des pignons à redents dits aussi pignons à gradins ou pas de moineaux, liée tant à son histoire qu’à la présence de pierres calcaires dont l’exploitation contribuera également à la construction des monuments historiques les plus célèbres de Paris et de ses environs, comme la Cathédrale Notre Dame de Paris, le Panthéon, le Grand Palais ou encore le Château de Versailles.

La région naturelle du Soissonnais est constituée de plateaux entaillés de vallées encaissées d’altitude de trois cent mètres inclinés vers l’ouest. Le Soissonnais est l’une des régions forestières les plus étendues de France et comprend plus d’une centaine de Bois et plusieurs grands massifs forestiers.

L’Aisne

Elle prend sa source dans l’Argonne à Sommaisne, près de la limite entre les départements de la Meuse et de la Marne, et se jette dans l’Oise à Compiègne, dans le département de l’Oise, après un parcours de 355 kilomètres.

Dans son cours supérieur, l’Aisne grossie de nombreux affluents issus des hauteurs de l’Argonne se présente comme un cours d’eau assez abondant. C’est une rivière navigable sur laquelle de nombreuses écluses sont aménagés. La partie amont de la rivière, non-navigable, est également appelée « Aisne sauvage ».

Les résidences de villégiature et de chasse

Du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, les personnalités les plus hautes du Royaume ainsi que la petite noblesse parisienne font construire dans la région de nombreux châteaux, manoirs et pavillons de chasse en Pierre de taille, qui leur servent de résidence d’été.

Dans presque chaque village ou hameau du Soissonnais se trouve un château et ses dépendances sis sur plusieurs hectares de terres. Les notables et la petite-bourgeoisie des villes plus importantes, érigent quant à eux de nombreux Hôtels particuliers, Manoirs, Folies et Maisons de Maître qui rivalisent souvent avec les plus beaux châteaux de la région.

On trouve ainsi dans la seule région du Soissonnais une centaine de Châteaux et tout autant de Manoirs et Hôtels particuliers.

Les édifices religieux

Parmi le nombre considérable d’édifices religieux présents dans le Soissonnais, on compte l’un des plus grands nombres d’abbayes de France ainsi qu’une quantité impressionnante de chartreuses, couvents, monastères et prieurés.

Le royaume de Soissons

En 486, Clovis oppose une vision radicalement différente de son père qui s’était jusqu’alors entendu avec les Romains, et mène contre Syagrius la bataille de Soissons dont il sort victorieux.

Les Francs, s’emparent rapidement des cités avoisinantes de Soissons, conduisant à la disparition de la présence romaine et du Royaume de Soissons sous domination romaine et à l’avènement du Royaume des Francs dont le pourtour quasi-définitif fait suite à la victoire de l’armée de Clovis et de son fils aîné Thierry contre les Wisigoths lors de la bataille de Vouillé en 507.

Le sacre symbolique de Pépin le Bref à Soissons

En 741, à sa mort, Charles Martel, maire du palais auprès des rois mérovingiens, laisse deux fils : Carloman qui se retire dans les ordres dans un monastère de Lombardie et Pépin qui assume alors la fonction de maire du palais.

En novembre 751, après avoir demandé l’autorisation au pape Zacharie, de mettre fin au règne décadent des Mérovingiens, Pépin, dit le Bref, dépose le roi Childéric III, puis se fait sacrer roi des Francs, au champ de mai en l’Abbaye Saint-Médard de Soissons, par les évêques de Gaule, devenant ainsi le premier roi de la Dynastie des Carolingiens.

Bien entendu, le choix de Soissons comme lieu de sacre ne tient pas du hasard, symbolisant une certaine continuité avec le baptême de Clovis Ier, premier roi franc mérovingien, et l’alliance particulière entre l’Église et le roi des Francs.

De la grandeur de l’abbaye royale Saint-Médard-lès-Soissons

Deux abbayes en particulier se voient gratifiées de la plus grande attention des deux empereurs : l’Abbaye Saint-Médard-lès-Soissons, fondée par Clotaire à la fin de son règne et l’Abbaye Notre Dame de Soissons, couvent de femmes où se trouvait Ghisla ou Ghisèle, sœur de Charlemagne et plus tard Théodrade, filleule de Pépin le-Bref.

Ces deux abbayes reçoivent de nombreuses terres, fiefs, villages et manoirs qui s’étendent sur l’ensemble du Soissonnais et en constituent la majeure partie de son diocèse appelé également Grand Archidiaconé de Soissons dont les limites territoriales sont fixées par un acte du Concile de Noyon en 814 et correspondent peu ou prou à l’ensemble de la région naturelle du Soissonnais.

L’Abbaye Saint-Médard

Est à cette époque l’un des domaines seigneuriaux les plus puissants de l’empire et ses abbés sont considérés comme les premiers seigneurs de France. Le centre de son pouvoir se situe à Soissons où l’abbaye dispose d’une véritable cité monacale où vivent plus de quatre cent religieux ; elle comprend une basilique, un palais royal, un palais abbatial, plusieurs églises, chapelles, cloîtres, écoles, préaux, jardins et vignes.

En dehors de la cité, dépendent de sa juridiction plusieurs autres abbayes, prieurés, prévôtés et deux cent vingt paroisses, villages, fermes et manoirs, fiefs. Sa puissance et son étendue sont bien supérieures aux Maisons nobles de l’empire.

Aussi peut-on comprendre pourquoi aucune seigneurie laïque ne s’impose dans le Soissonnais pendant le règne des Carolingiens.

Eglise Saint-Pierre au Parvis

Cette église constituée un ensemble monastique s’étendait jusqu’à l’Aisne. Charlemagne y plaça sa sœur comme abaisse, ainsi que a fille Rotrude comme moniale.

Cathédrale St-Gervais et St-Protais

La cathédrale (1212-1240) s’ouvre sur le vaisseau central qui illustre la phase classique du gothique. Ensemble de verrières du XIIIe au XIXe siècle

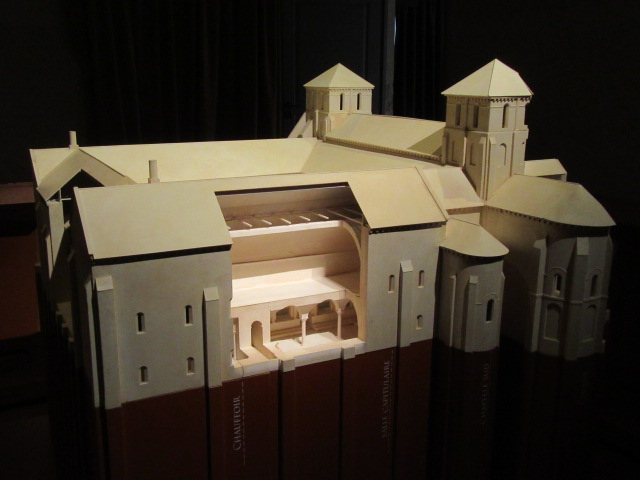

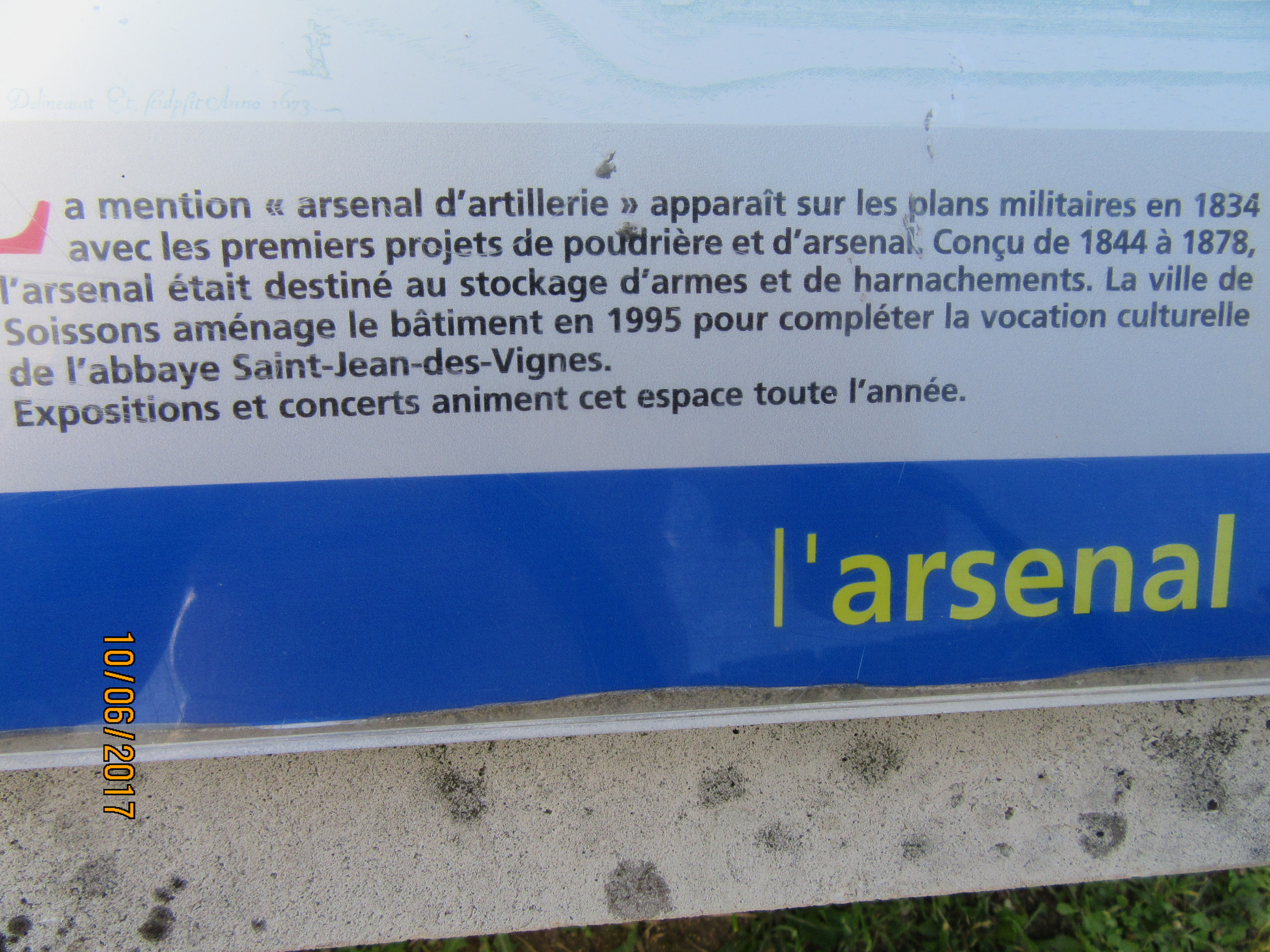

Abbaye St-Jean-des-Vignes

L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, fondée en 1076 par Hugues Le Blanc seigneur de la région. Destinés à une communauté de Chanoines disciple de Saint-Jean qui suivait la règle de Saint-Augustin.

Les Comtes de Soissons

Maison de Vermandois (l’an 886)

Maison de Normandie (l’an 1057)

Maison de Soissons-Nesle (l’an 1141)

Maison de Blois-Châtillon (l’an 1350)

Maison de Coucy (l’an 1367)

Maison d’Orléans (l’an 1404)

Maison de Bar-le-Duc (l’an 1412)

Maison de Luxembourg (l’an 1462)

Maison de Bourbon (l’an 1547)

Maison de Savoie (l’an 1641)

Le vase de Soissons

En 486, lors de la bataille emportée sur le général romain Syagrius, un soldat de Clovis s’était approprié un vase parmi le butin dérobé par l’armée mérovingienne. Sur demande de Saint-Rémy, évêque de Reims, Clovis demanda à son soldat de restituer ce vase, de valeur importante aux yeux du prélat.

Le soldat refusa et brisa le vase en proclamant

« Tu n’auras, Ô roi, que ce que le sort t’accordera »

Un an s’écoula et lors d’une revue de troupe, Clovis en reconnaissant le soldat, trouva ses armes si mal entretenues, qui les fit tomber à terre. En se baissant pour les ramasser, le soldat reçut alors un coup de francisque qui lui fendit le crâne.

Clovis conclut

« ainsi as-tu traité le vase de Soissons ».

Première Guerre mondiale

« La destruction brutale et stupide des monuments consacrés par l’art et les ans est un crime que la guerre n’excuse pas ; qu’il soit pour les Allemands un éternel opprobre ! »— Anatole France,

Soissons est l’une des villes martyre de la Première Guerre mondiale. D’abord prise le 31 août 1914 par l’armée allemande, elle est récupérée par les Français le 12 septembre 1914 à l’issue de la bataille de la Marne.

Seconde Guerre mondiale – la résistance à Soissons

Après l’appel du 18 juin du général de Gaulle, des réseaux de résistance se mirent en place à Soissons, de juin à août 1940. Ce furent les résistants de la « première heure ». Le réseau « Vérité française » était affilié à celui de Paris (lui-même rattaché au réseau « Musée de l’Homme » ou « Boris Vildé »).

Mais les résistants furent trahis. Un jeune homme, belge de dix-huit ans, Jacques Desoubrie, contacta Daniel Douay. Il se disait traqué et poursuivi (en réalité, il œuvrait pour la Gestapo).

Pour se mettre à l’abri, il devint secrétaire du comte de Launoy, à Paris (réseau chapeautant celui de Soissons). Là, il réussit à trouver tous les renseignements voulus. Le 25 novembre 1941, la Gestapo organisa des rafles à Paris, Blois et Soissons.

Les résistants sont incarcérés à Fresnes. Torturés, ils ne parleront pas. Le 15 avril 1942 s’ouvre le premier procès d’un réseau de Résistance. Le verdict tombe, et c’est la condamnation à mort.

Le 27 octobre 1942, le commandant Coqueugniot, le comte de Launoy, Pierre Stumm de Paris, Daniel Douay, Jean Vogel, Émile Louys sont fusillés à la caserne Balard.

Le 5 décembre 1942, dans la forteresse de Brandebourg, le capitaine Henri-Clotaire Descamps est décapité ainsi que Maurice Moreau en 1943. D’autres Soissonnais périront en camp de concentration : Aimé Dufour, Gilbert Jordana, Eugène Delhaye, André Meurghe, Ludovic Pluche et Louis Leseigneur ; ainsi que Roger Ambroise de Berzy-le-Sec.