Cathédrale Saint-Louis des Invalides

Les Invalides, communément appelés Hôtel national des Invalides (la Résidence National des Invalides), ou également Hôtel des Invalides, est un complexe de bâtiments dans le 7e arrondissement de Paris, contenant des musées et des monuments, tous liés à l’ histoire militaire de la France, ainsi qu’un hôpital et une maison de retraite pour les anciens combattants, l’objectif original du bâtiment.

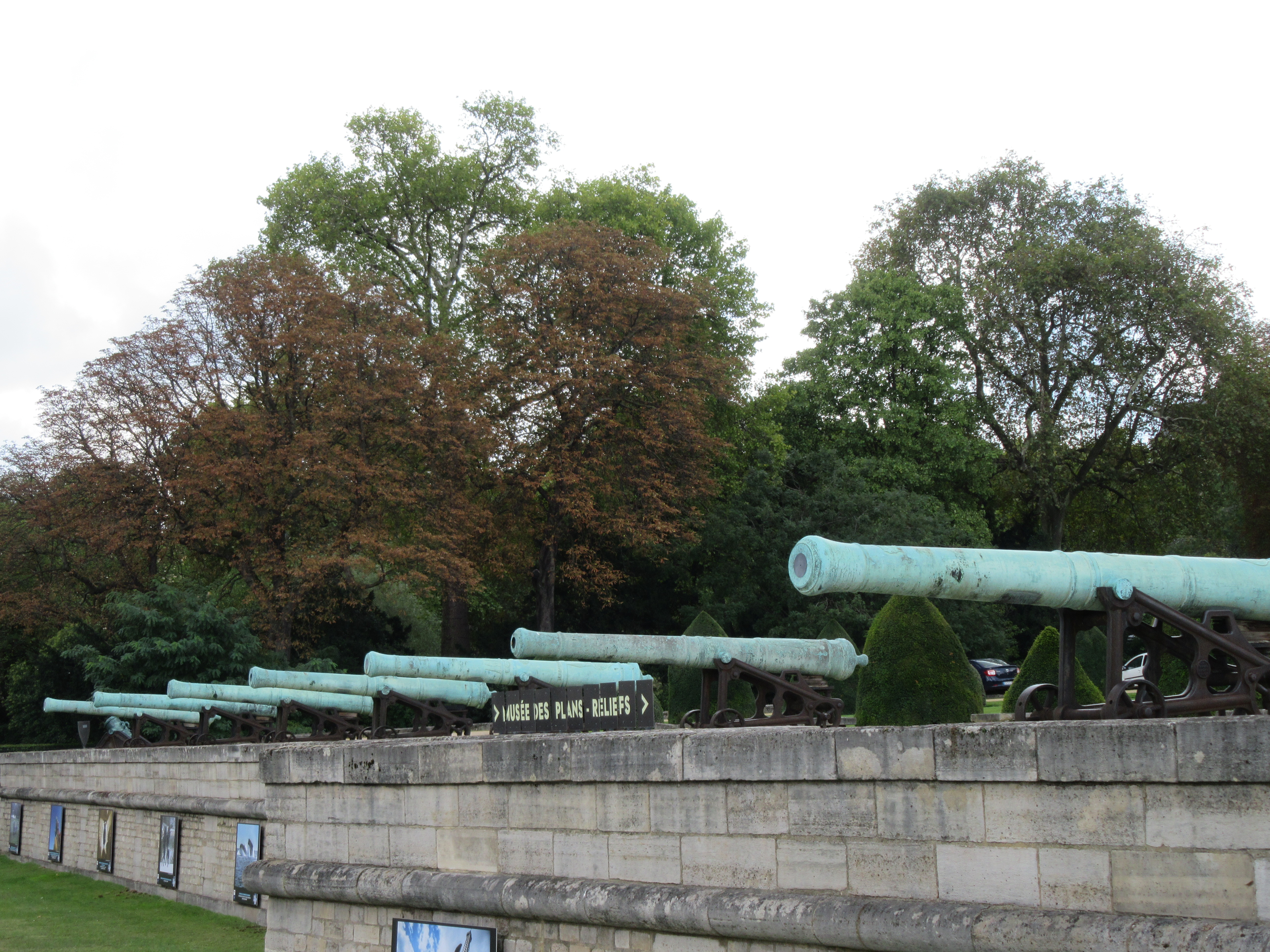

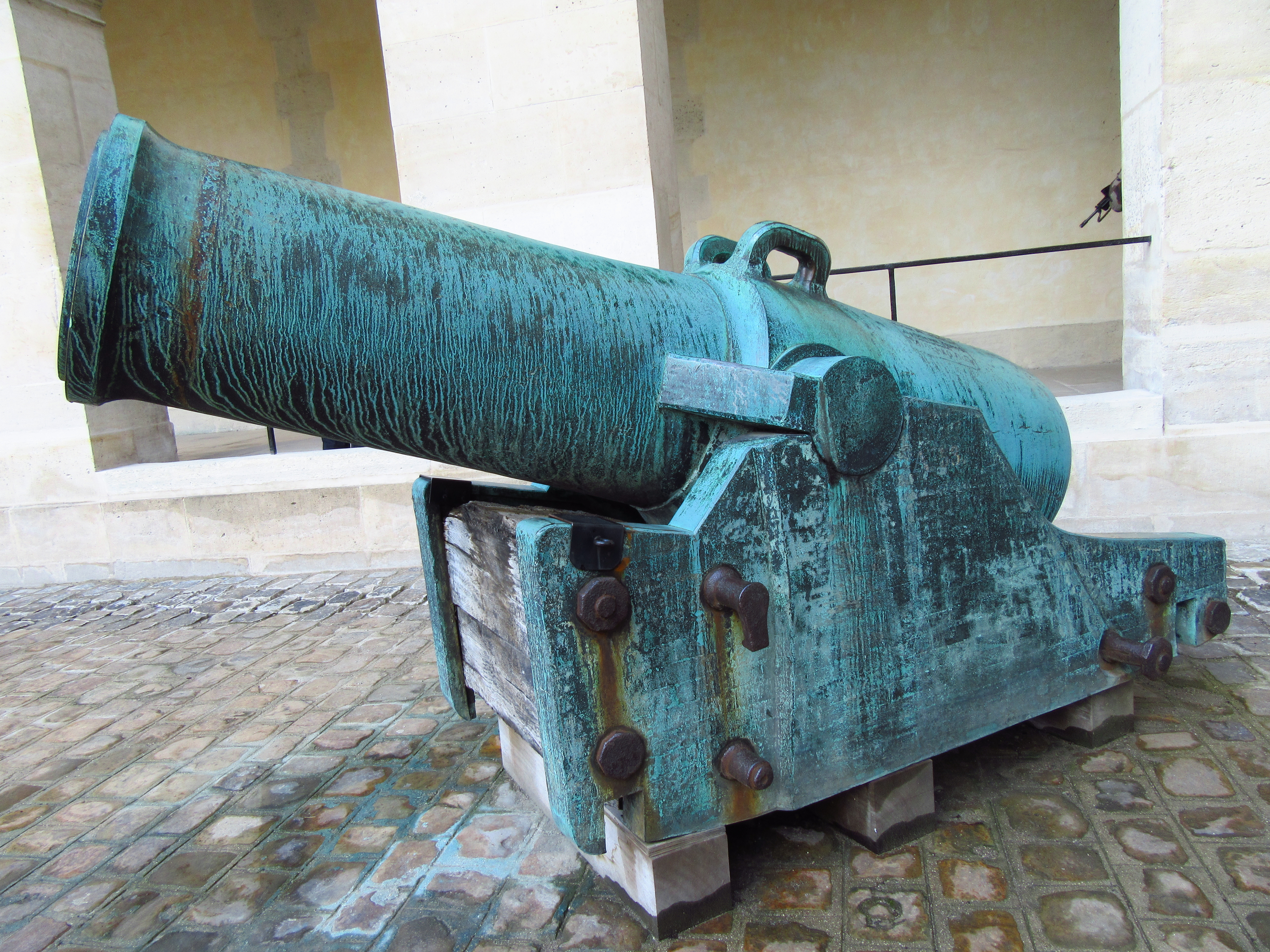

Les bâtiments abritent le Musée de l’Armée, le musée militaire de l’Armée de France, le Musée des Plans-Reliefs et le Musée d’Histoire Contemporaine, ainsi que le Dôme des Invalides, une grande église avec les tombes de certains des héros de guerre français, notamment Napoléon Bonaparte.

Louis XIV initia le projet par un arrêté daté du 24 novembre 1670, en tant que foyer et hôpital de soldats âgés et malades : le nom est une forme raccourcie d’hôpital des invalides.

L’architecte des Invalides était Libéral Bruant. Le site sélectionné se trouvait dans la plaine de Grenelle. Au moment où le projet agrandi fut achevé en 1676, le front de la rivière mesurait 196 mètres et le complexe comptait quinze cours, la plus grandes étant la cour d’honneur pour les parades militaires.

On a alors estimé que les anciens combattants avaient besoin d’une chapelle, le vieux Bruant, et la chapelle ont été terminés en 1679 aux conceptions de Bruant après la mort de l’architecte aîné.

Cette chapelle était connue sous le nom d’église Saint-Louis des Invalides, et la présence quotidienne des anciens combattants dans les services religieux était nécessaire.

Peu de temps après que la chapelle des anciens combattants fut achevée, Louis XIV chargea Mansart de construire une chapelle royale privée distincte dénommée Église du Dôme sous son aspect le plus frappant.

La chapelle en forme de dôme a été achevée en 1708. En raison de son emplacement et de son importance, les Invalides ont servi de décor à plusieurs événements clé de l’histoire de France.

Le 14 juillet 1789, il est pris d’assaut par des émeutiers parisiens qui s’emparent des canons et des mousquets stockés dans ses caves pour s’en servir contre la Bastille plus tard le même jour.

Napoléon fut enterré sous le dôme des Invalides avec une grande cérémonie en 1840. En décembre 1894, la dégradation du Capitaine Alfred Dreyfus se déroula devant le bâtiment principal, tandis que sa cérémonie de réhabilitation subséquente eut lieu dans une cour du complexe en 1906.

Le bâtiment a conservé sa fonction principale de maison de retraite et d’hôpital pour les vétérans militaires (invalides) jusqu’au début du XXe siècle. En 1872, le musée d’artillerie se trouve à l’intérieur du bâtiment à être rejoint par le musée historique des armées en 1896.

Les deux institutions ont fusionné pour former l’actuel musée de l’armée en 1905. Dans le même temps, les anciens combattants en résidence ont été dispersés dans des centres plus petits en dehors de Paris.

La raison en était que l’adoption d’une armée majoritairement conscrite, après 1872, signifiait une réduction substantielle du nombre d’anciens combattants ayant les vingt années ou plus de service militaire auparavant requises pour entrer à l’Hôpital des Invalides.

Le bâtiment est devenu en conséquence trop grand pour son but original. En 1676, Jules Hardouin-Mansart a été chargé de construire un lieu de culte sur le site. Il a conçu un bâtiment qui combine une chapelle royale (maintenant Dôme des Invalides) avec une chapelle des anciens combattants (aujourd’hui la cathédrale de Saint-Louis des Invalides).

De cette façon, le roi et ses soldats pouvaient assister à la messe simultanément, tout en entrant dans le lieu de culte par des entrées différentes, comme prescrit par l’étiquette du tribunal. Cette séparation a été renforcée au 19e siècle avec l’érection de la tombe de Napoléon Ier.

Le dôme des Invalides

Le Dôme des Invalides est une grande église située au centre du complexe des Invalides, à 107 mètres de hauteur. Le dôme a été désigné pour devenir lieu des funérailles de Napoléon par une loi en date du 10 juin 1840.

L’excavation et la construction de la crypte, qui a lourdement modifié l’intérieur de l’église en forme de dôme, et a été terminé en 1861. Inspiré par la basilique Saint-Pierre de Rome, l’original de tous les dômes baroques, le Dôme des Invalides est l’un des triomphes de l’architecture baroque française. Mansart leva son tambour avec un étage mansardé sur sa corniche principale, et utilisa le motif des colonnes jumelées dans son thème rythmique plus compliqué.

Le programme général est sculptural mais étroitement intégré, riche, mais équilibré, toujours soutenu, coiffant fermement sa poussée verticale d’un dôme côtelé et hémisphérique.

La chapelle en forme de dôme est placée au centre pour dominer la cour d’honneur. L’intérieur du dôme a été peint par Charles de La Fosse, disciple de Le Brun, avec une illusion d’espace baroque.

Les tombeaux des Invalides

Claude-Joseph Rouget de Lisle

Maréchal Général de France Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne

Général Antoine-Charles-Louis de Lassalle, comte de Lassalle

Général Jean-Ambroise-Baston de Lariboisière, comte de Lariboisière

Maréchal Jean-Baptiste Bessières, duc d’Istrie

Maréchal Jean-Baptiste Jourdan, comte Jourdan

Maréchal Georges Mouton, comte de Laubau

Général Henri-Gatien-Bertrand, comte Bertrand

Maréchal Sylvain-Charles Vallée, comte Vallée

Amiral Guy-Victor Duperré

Général Géraud-Christophe-Michel Duroc, duc de Frioul

Maréchal Jean-Mathieu-Philibert Sérurier, comte Serurier

Général Franciade-Fleurus Duvivier

Maréchal Thomas-Robert Bugeaud, marquis de la Piconnerie, duc d’Isly

Maréchal Horace-Bastien-Sebastiani de La Porta

Maréchal Rémi-Joseph-Isidore Exelmans, comte Exelmans

Maréchal Armand-Jacques Leroy de Saint Arnaud

Amiral Ferdinand-Alphonse Hamelin

Maréchal Aimable-Jean-Jacques Pelissier, duc de Malakoff

Maréchal Auguste-Michel-Etienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély

Maréchal Louis-Achille Baraguey d’Hilliers, comte Baraguey d’Hillier

Maréchal François-Marcellin-Certains de Canrobert

Général Pierre-Hauguste Roques

Général Louis-Ernest de Maud’huy

Général Georges-Louis Humbert

Général Paul-André-Marie Maistre

Maréchal Michel-Joseph Maunoury

Général Pierre-Marie-Gabriel Malleterre

Amiral Augustin-Manuel-Hubert-Gaston Boué de Lapeyrer

Général Charles Lanrezac

Général Henri-Gabriel Putz

Général Antoine Baucheron de Boissoudy

Général Augustin Gérard

Général Pierre-Xavier-Emmanuel Ruffey

Général Fernand-Louis-Armand-Marie de Langle de Cary

Maréchal Marie-Emile Fayolle

Général Maurice-Paul-Emmanuel Sarrail

Vice-Amiral Dominique-Marie Gauchet

Général Paul-Marie-César-Gérald Pau

Vice-Amiral Ernest-François Fournier

Amiral Emile-Paul-Aimable Guépratte

Amiral Pierre-Alexis Ronarc’h

Général Marie-Louis-Adolphe Guillaumat

Général Albert-Gérard-Léo d’Amade

Général Louis-Lucien-Victor d’Urbal, baron d’Urbal

Maréchal Louis-Felix-Marie-François-Franchet d’Espèrey

Général Paul-Prosper Henrys

Maréchal Philippe-François-Marie Leclerc de Hauteclocque

Général Henri Honoré Giraud

Général Denis-Auguste Duchêne

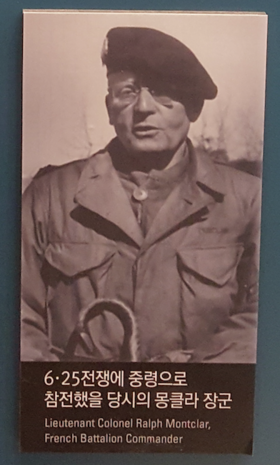

Général Raoul-Charles Magrin-Vernerez

Maréchal Alphonse-Pierre Juin

Maréchal Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta

Général Charles-Emmanuel-Marie Mangin

Général Robert-Georges Nivelle